Sie sind größer oder kleiner, liegen im toten Winkel oder zeigen sich nur an einer einzigen Stelle. Vier kleine Kunstschätze in der Salzburger Altstadt geben sich erst zu erkennen, wenn man gezielt nach ihnen sucht.

Die „Schnitzeljagd der besonderen Art“ beginnt bei der Franziskanerkirche in der Sigmund-Haffner-Gasse. Wer sich bis zum Sockel des romanischen Hauptportals bückt und nach rechts blickt, wird eine etwas verwitterte, aber trotzdem gut erkennbare Schwurhand erblicken. Zwei Geschichte sind dazu überliefert. Die eine ist kurz und besagt, dass der Steinmetz des Portals mit seinen Fingern auf der Hand schwören muss, keine zweite Pforte dieser Art zu schaffen. In der zweiten Geschichte ist die Schwurhand ein Symbol für Asyl. Die ehemalige Stadtpfarrkirche hatte früher das Recht, Asylanten auf der Flucht vor ihren Verfolgern Schutz zu gewähren.

Eine Krone für Maria

Strebt man beim Bummel durch das Domquartier in Richtung Dom, sollte man unter dem Bogen zwischen Franziskanergasse und Domplatz Halt machen. Von dort blickt man auf die Mariensäule der Brüder Wolfgang und Johann Baptist Hagenauer. Wie sie da auf ihrem Wolkenberg aus Untersberger Marmor und einer Weltkugel thront, möchte man meinen, die Gebrüder hätten eine Krone für die Regentin vergessen, einfach übersehen. Doch wenn man unter dem Bogen steht, schieben zwei Engel an der Domfassade eine goldene Tiara über Marias offenes Haar schiebt. Und schwupps, ist sie eine Königin!

Was bleibt, ist Leere

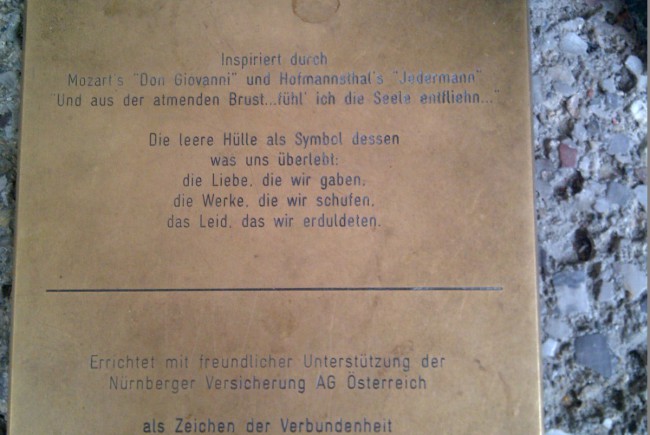

Eine ganz andere Sicht auf die Figur Marias hat die Prager Künstlerin Anna Chromy 2003 ganz still und heimlich unter einen der Dombögen zum Kapitelplatz gestaltet – übrigens im Auftrag des damaligen Erzbischofs Georg Eder. Inspirieren ließ sie sich von Mozarts „Don Giovanni“ und Hofmannsthals „Jedermann“, der jeden Sommer gleich um die Ecke dem Tod begegnet. Und ähnlich tot erscheint die „Pietá“, denn sie ist hohl. Am Sockel steht zu lesen: „Was bleibt zurück – ausgedrückt durch den leeren Mantel? Unsere guten Werke, die Liebe und das Mitgefühl, das wir gegeben haben und der Glaube an eine bessere Welt.“

Mahnmal der Gottesfurcht

Wendet man sich an dieser Stelle nach links, führt der Weg über den Friedhof Sankt Peter zur gleichnamigen Stiftskirche, die ebenfalls ein oft übersehenes Kleinod beherbergt – den steinernen Brotlaib. Seit 1603 hängt er gleich links hinter dem Gitter, das das Innerste der Kirche schützt. Die Geschichte dieses Steines erzählt von einer Bäuerin, die an den Sonntag lieber gearbeitet hat, als in die Kirche zu gehen. An einem Leopoldstag (15. November) backte sie zudem noch Brot, was ihr Schelte und Verfluchung einbracht. Doch die Bäuerin kümmerte sich nicht darum. Als sie die Brote aus dem Ofen zog, waren sie zu Stein geworden. Der Steinerne Brotlaib als Mahnmal – bis heute.